銅製錬の始まり

別子銅山の稼業(江戸時代)

1590 年

銅製錬の始まり新技術「南蛮吹き」を開発

住友の銅事業は1590年、泉屋と称して、京都で銅吹きと銅細工を開業したことに始まります。

泉屋では全国から集めた原料を製錬していましたが、このとき日本で初めて、南蛮吹きと称する銀・銅分離の技術を完成させました。この技術が開発される前は、銅が銀を含んだまま輸出され、その分だけ利益を失っていたのです。

住友はこのように最先端の技術開発を行うことで大きな利益を上げて事業の基盤を固めていきました。

1690 年

別子開坑長きに渡り住友の発展を支えた

「別子銅山」の発見

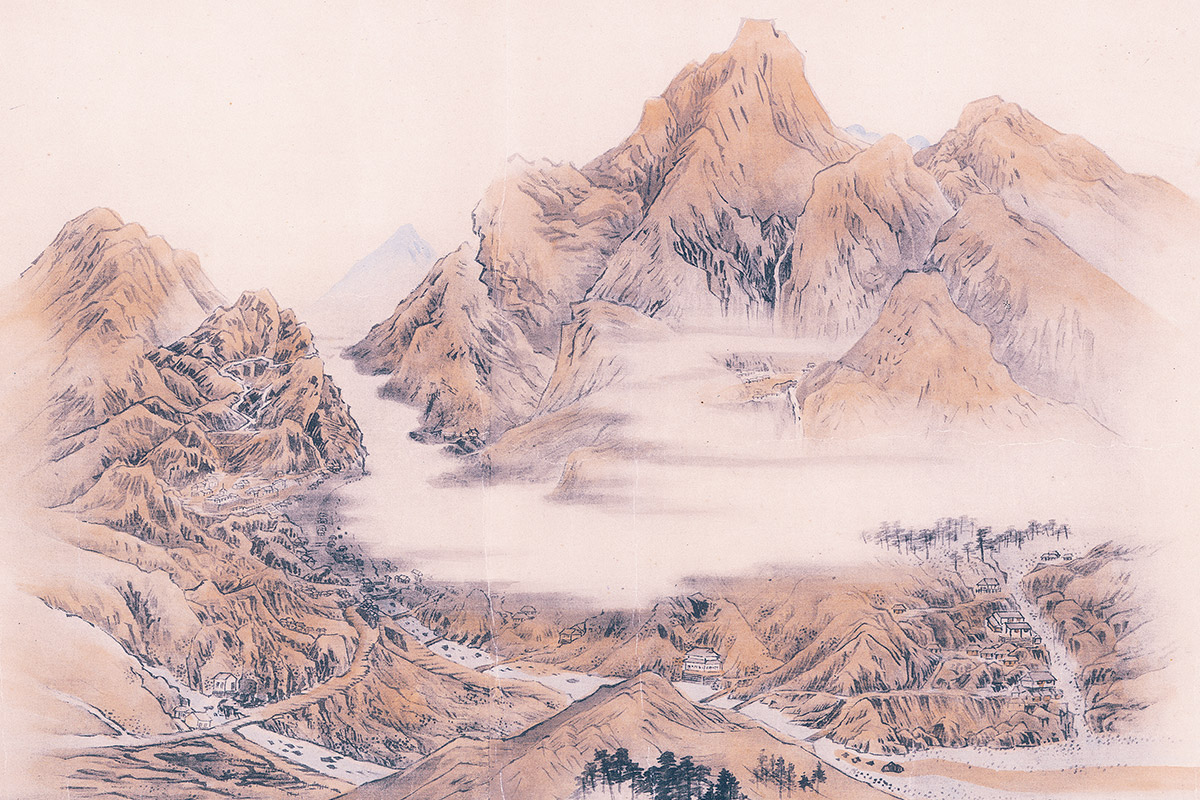

1690年、愛媛県の赤石山系の南斜面で、銅鉱石の大露頭が見つかりました。この銅山こそが、その後283年間にわたり操業を続け、住友の発展を大きく支えた「別子銅山」です。

住友はこの別子銅山の開坑により、銅の製錬事業から資源事業へと軸足を移すことになります。

1691 年〜

別子稼業の苦悩と打開「別子銅山」の稼業安定化に奮闘

開坑後の別子銅山の経営は、決して順調ではありませんでした。

別子銅山の産銅量は、開坑から8年目には1,521tに達しましたが、その後まもなく生産量が減少していきます。坑道が深くなり、坑内水の排水に悩まされ、製錬用の薪炭を遠くから運ぶため産銅コストも高くなりました。

そこで新たな水抜きを開削し、山林を周期的に活用するなど稼業の安定化を図りました。

当社の創業から現在に至るまでの沿革についてご紹介します。