当社グループの排出量削減

2050年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ

当社グループは、2050年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップとその達成に向けた2030年度の中間目標を策定し、2023年12月に公表しました。2030年度の中間目標は、2015年度を基準年度として38%以上の削減(国内50%以上、海外24%以上削減)、GHG排出量200万t-CO2e以下としています。

■ 2050年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ(2023年12月公表)

2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組み

2030年度の中間目標に向けて、省エネや高効率化の推進、化石燃料の転換、再生可能エネルギーの導入拡大など、既存技術を最大限活用し排出量削減に取り組みます。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、削減が難しい製錬プロセスの革新的な技術開発に挑戦し、脱炭素技術の革新と社会実装を前提に、次世代エネルギーや二酸化炭素の回収・固定など新しい技術の導入にも取り組みます。

2030年度目標達成に向けた取り組み

2030年度の中間目標については、2024年度実績(236万t-CO2e)を基準とし、事業計画に伴う4万t-CO2eの減少、省エネ・高効率化による6万t-CO2e、燃料転換による10万t-CO2e、調達電力による排出係数改善で15万t-CO2eの削減を見込み、2015年度比38%減となる2030年度目標200万t-CO2eの達成を目指します。

■ GHG排出量

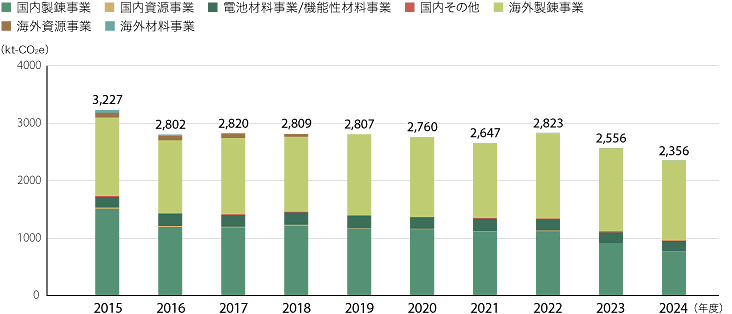

GHG排出量の推移(スコープ1および2)

GRI 305-1/305-2/305-5

2024年度の当社グループのGHG排出量は、生産量の減少と省エネ活動や燃料転換(重油→LNG)、電力CO2排出係数の改善による削減から、2,356kt-CO2eとなり、前年度比200kt-CO2eの減少となりました。2024年度の省エネ活動や燃料転換などの直接的なGHG削減量は33kt-CO2eでした。また、当社が運営している鹿島太陽光発電所による2024年度GHG削減貢献量は1.6kt-CO2eでした。

サステナビリティレポート2024までエネルギーおよびGHG排出原単位指数の推移(範囲:国内製錬事業)を掲載していましたが、日本を始め各国がGHG排出総量削減を目指すという動向を踏まえ、 GHG排出原単位削減のKPIを見直すとともに推移についても2025年度開示から掲載を見送りました。

スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス等)

スコープ2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

スコープ3:スコープ1、スコープ2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

■ GHG排出量※の推移(スコープ1および2)

- ※GHG排出量の定量化は、活動量データの測定、および排出係数の決定に関する不確実性ならびに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされている

国内、海外ともに「GHGプロトコル」に基づき、排出係数は「地球温暖化対策の推進に関する法律」を用いて算定

国内の購入電力由来のGHG排出量算定においては、供給電力会社の調整後排出係数を使用

海外の購入電力由来のGHG排出量算定においては、IEA Emissions Factorsのその時点での国別排出係数を使用

スコープ3の取り組み

GRI 305-3

2024年度のスコープ3のGHG排出量は4,950kt-CO2eでした。算定には、国立研究開発法人産業技術総合研究所のデータベース(AIST-IDEA)や環境省の公開する排出原単位(二次データ)を使用していますが、汎用的な二次データよりも実態に即した排出量の算定が可能な取引先の実績の排出原単位(一次データ)への置き換え(算定精度向上)を進めています。具体的には、取引先とのコミュニケーションを通じて、スコープ3の80%以上を占めるカテゴリ1から一次データへの移行を進めるとともに取引先のGHG排出量削減目標や取り組み状況を聞き取り、当社のスコープ3の排出量削減目標設定を進めています。これらの取り組みの進捗状況として、2024年度はカテゴリ1の主要サプライヤーにアンケートを実施し、各社の製品ごとのGHG排出量や削減目標などの情報を収集しました。

小数点以下の数値を四捨五入しているため、合計値が合わない場合がある

■ スコープ3のGHG排出量※1および総排出量に対する割合

| カテゴリー | 範囲 | 排出量 (kt-CO2e) |

割合 | 算定方法 |

|---|---|---|---|---|

| スコープ3合計 | 4,950 | 67.8% | ||

| 1. 購入した製品・サービス | 住友金属鉱山グループ | 4,262 | 58.3% | Σ(主要原材料重量×排出原単位)※2 |

| 2. 資本財 | 住友金属鉱山グループ | 431 | 5.9% | Σ(設備投資額×排出原単位×1.05)※3 設備投資額は建設仮勘定、中古品およびグループ内取引を含む |

| 3. スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 住友金属鉱山グループ | 226 | 3.1% | Σ(購入電力・燃料の使用量×排出原単位(電力※3、燃料※2)) |

| 4. 輸送、配送(上流) | 右記算定方法参照 | 20 | 0.3% | 国内の輸送に係る排出量を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて算定 |

| 5. 事業から出る廃棄物 | 住友金属鉱山 国内グループ | 7 | 0.1% | Σ(廃棄物種類別量(国内主要拠点)×廃棄物種類別の排出原単位)※3 |

| 6. 出張 | 住友金属鉱山 国内グループ | 1 | 0.0% | Σ(従業員数(国内主要拠点)×排出原単位)※2 |

| 7. 雇用者の通勤 | 住友金属鉱山 国内グループ | 3 | 0.0% | Σ(従業員数(国内主要拠点)×営業日数×排出原単位)※3 |

| 8. リース資産(上流) | — | 対象外※4 | — | — |

| 9. 輸送、配送(下流) | — | 対象外※5 | — | — |

| 10. 販売した製品の加工 | — | 対象外※5 | — | — |

| 11. 販売した製品の使用 | — | 対象外※5 | — | — |

| 12. 販売した製品の廃棄 | — | 対象外※5 | — | — |

| 13. リース資産(下流) | 右記算定方法参照 | 0.1 | 0.0% | Σ(本社ビルテナントの購入電力・ガス使用量×排出原単位)※6 |

| 14. フランチャイズ | — | 対象外※7 | — | — |

| 15. 投資 | — | 対象外※8 | — | — |

- ※1GHG排出量の定量化は、活動量データの測定、および排出係数の決定に関する不確実性ならびに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされている

- ※2排出原単位は「国立研究開発法人産業技術総合研究所IDEA Ver.3.5(IPCC2021 without LULUCF AR6)」を使用している

- ※3排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」を使用している

- ※4スコープ1および2に含めて算定しているため対象外

- ※5当社グループ製品は非鉄金属や高機能材料の素材が主であり、販売先以降の用途が多様で、また、各用途のGHG排出特性も異なることから、本カテゴリーは排出量の算定が困難なため対象外

- ※6排出原単位は環境省の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の算定方法・排出係数一覧に基づいて計算している

- ※7フランチャイズ事業を行っていないため対象外

- ※8純投資での情報開示のため対象外

ICPの活用

当社グループでは、脱炭素化に向けた技術開発や設備投資の推進を目的として、ICP(インターナルカーボンプライシング:社内炭素価格)を設定し、GHG削減効果を投資効果に反映させるICP制度を導入しています。2020年9月の導入より、各事業所においてICP制度を活用した脱炭素化に向けた投資を積極的に進めています。具体的には、照明設備のLED化や高効率空調設備への更新などの省エネ投資、再エネ電力への切替え、さらには従来の投資基準では実施が難しい太陽光発電や重油からLNGへの燃料転換などにも積極的にチャレンジしています。今後も引き続き、社会情勢の変化などを踏まえICP価格を適宜見直し、脱炭素化を推進します。

| ICP価格 | ICP適用件数案件※1 | 予想CO2削減量※2 |

|---|---|---|

| 20,000円/t-CO2 | 65件 | 157kt-CO2/年 |

- ※12021年度から2024年度の期間にICP制度の適用が決定した件数

- ※2通常の運転条件に基づいて予想CO2削減量を算定している

2024年度以降の実施案件も含まれるため、効果の発現時期は適用決定期間とは一致しない

- 重油からCO2排出量の少ないLNGへの燃料転換

東予工場の乾燥設備、蒸気加熱設備、ニッケル工場・磯浦工場のボイラ等の燃料を段階的に重油からLNGへ転換し、CO2排出量を約2~3割削減しています。 - 化石燃料代替としてのバイオマス利用

コーラルベイニッケル、タガニートHPALでは、石炭火力発電(自家発電)における木質バイオマスの混焼試験に2023年度から取り組んでいます。2024年度からは、(株)日向製錬所、(株)四阪製錬所のキルンにおいても、バイオマスの混合試験を開始しました。今後、バイオマス比率上昇時の操業の安定性や置換えに必要となるバイオマスの安定確保などの課題に取り組み、バイオマス利用によるCO2削減を推進します。 - 調達電力の再エネ電力への切り替え

当社グループ国内拠点の再エネ電力への切り替えを進めています。2024年度は(株)日向製錬所、(株)伸光製作所、(株)SMMプレシジョン、(株)グラノプトなどで全量または部分的に再エネ電力へ切り替え、一般送配電事業者からの購入電力のうち68%が再エネ電力となりました。2030年度に全量再エネ電力とすることを目標とし、引き続き切り替えを進めていきます。

低炭素製錬技術の開発

当社グループの2050年カーボンニュートラルを達成するには、GHG排出量の多い製錬事業において、画期的な排出量の削減を可能とする革新的製錬プロセスへの転換が必要です。そこで、ニッケル製錬において水素を活用した新しい低炭素ニッケル製錬技術や、塩湖からリチウムを選択的に回収する技術などの開発に取り組んでいます。

ニッケル酸化鉱の水素製錬

ニッケル酸化鉱を水素で還元し、ニッケルを回収する技術を開発中です。基礎試験で実現の可能性を検討し、ニッケルの回収目標を達成しました。

現在は、スケールアップ試験により、プロセス全体の検討を進めています。

リチウムの選択的回収

従来のリチウム回収プロセスでは、消石灰などその製造過程においてCO2を発生する薬剤を多量に使用していました。そこで、吸着剤を用いて選択的にリチウムを回収する、薬剤の使用量が少ない技術(Direct Lithium Extraction:DLE)の新たな開発に取り組んでいます。

現在、南米チリに設置したパイロットプラントにおけるプロセスの検証、吸着剤の改良を進めており、2030年度までの完了を目指しています。