ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

GRI 3-3/405-1

当社グループは、「経営理念」において人間尊重を基本とし、その尊厳と価値を認めることを掲げています。そして、「世界の非鉄リーダーを目指す」という長期ビジョンを掲げ、この長期ビジョンの達成と持続可能な社会の実現への貢献、および企業価値の向上に対する社会的要請の高まりを踏まえ、重要課題の一つとして「人的資本経営」を位置付けています。これは、人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。その重要課題である「人的資本経営」における2030年のありたい姿は、「多様な人材が集い、成長し活躍できる企業」として取り組みを進めています。

従業員一人ひとりが持つ視点や考え方は様々であり、多様なメンバーがお互いを認め、信じ、自身の強みを活かしながら、公平な機会のもとで協働する企業風土を築くこと(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I))が、「2030年のありたい姿」を実現するためには不可欠です。

性別・国籍・年齢といった属性の多様化に加えて、能力や経験の多様化を進めることで、新しいアイデアを生み出し、組織の柔軟性と競争力を向上させ、新たな価値創造により、変革の原動力とします。

私たちの考えるDE&Iとは

当社グループでは、DE&Iについて以下のとおり考えています。

Diversity

ダイバーシティとは、「多様性」を意味し、組織の中で人種、民族、宗教、性別、年齢、性的指向・性自認・性表現、障がいの有無、国籍、能力、経験、価値観、教育背景などについて様々な属性の人が集まった状態を指します。

各人の多様性を尊重することで、ユニークな視点やアイデアが活かされる環境を作り、新たな価値を創造します。また、これらにもとづく差別、ハラスメントやいじめは一切認めません。

Equity

エクイティとは、すべての従業員に対して、個々の違い(多様性)に応じた支援を行い、挑戦と活躍の機会を公平・公正に提供することを指します。

従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できるよう、各人の状況や固有のニーズに合った支援や資源を提供し、組織全体の生産性と競争力を向上させます。

Inclusion

インクルージョンとは、多様な人材が一体となり、それぞれが持つ特性や意見が受容・尊重され、一人ひとりの能力が十分に発揮されている状態を指します。

すべての従業員が安心して意見を交わし、相互に学び合い、成長できる場を築くこと、「すべての従業員が働きやすい職場づくり」を進めていくことが重要です。インクルージョンを実現することで、従業員のエンゲージメントが向上し、それが各従業員の定着と生産性の向上、最終的には企業価値の向上につながります。

DE&Iロードマップ

当社では、ICMM(International Council on Mining and Metals)のポジションステートメントに基づき、DE&Iに関して優先順位の高い項目である「ジェンダーバランスの実現」および「性的マイノリティ(LGBTQ+)が働きやすい職場の構築」について、2030年度までのロードマップを策定しました。

| 項目 | 目標 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025 年度 |

2026 年度 |

2027 年度 |

2028 年度 |

2029 年度 |

2030 年度 |

|

| ジェンダーバランスの実現 【KPI】 女性管理職比率 |

単体5%(35人) 連結15% | 単体7%(50人) 連結18% | ||||

| 性的マイノリティ(LGBTQ+)が働きやすい職場の構築 |

|

|||||

| PRIDE指標※1「ゴールド」認定取得・継続 | PRIDE指標「ゴールド」認定取得・継続と「レインボー認定」※2に向けた取り組み強化 | |||||

- ※1PRIDE指標とは、一般社団法人work with Prideが策定した職場におけるLGBTQ+などの性的マイノリティへの取り組みの評価指標。

5つの指標全てを達成すると「ゴールド」認定企業となる。

5つの指標とは、Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティ)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動) - ※2「レインボー認定」は「ゴールド」認定を獲得した企業のうち、LGBTQ+に関する法制度実現への賛同表明および、セクターを超えた主体と協働するコレクティブ・インパクト型の取組等を推進している企業が認定される。

PRIDE指標の詳細は https://workwithpride.jp/pride-i/

取り組み

ジェンダーバランス(女性活躍)への取り組み

GRI 202-1/404-2/405-1/405-2

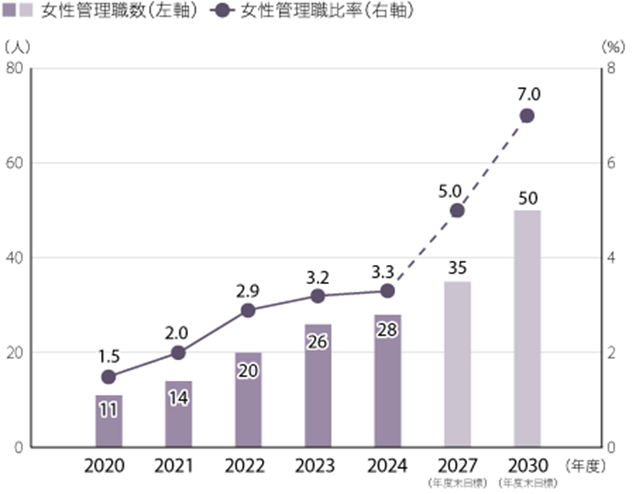

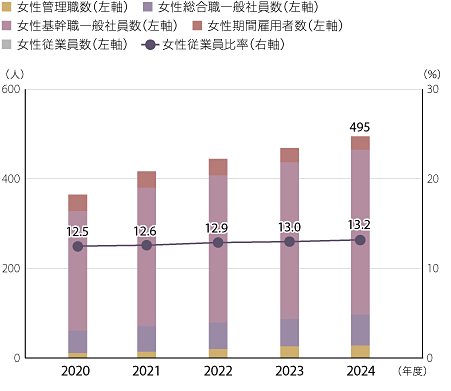

人的資本経営に関して「女性管理職比率・人数」をKPIとし、2030年までに当社単体で女性管理職比率を7%、女性管理職社員数を50名以上とすること、当社グループ連結で女性管理職比率を18%以上とすることを目標として定めています。2024年度は、女性管理職比率が3.3%(28名)、女性社員比率が13.2%(495名)となり、前年度と比べて増加しました。当社では、「女性活躍推進法※」に基づく行動計画を策定し、目標達成に向けて取り組んでいます。さらに、積極的な採用、幅広い職種への登用や女性リーダーの育成等の様々な施策を通じ、女性のさらなる活躍に向けて取り組みを進めています。

女性の個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とし2016年に施行された国・地方自治体・一般事業主の女性活躍推進に関する責務を定めた法律

■ 女性活躍推進法に基づいた当社の行動計画(計画期間:2024年4月1日~2028年3月31日)

| 取組項目 | |

|---|---|

| 女性管理職比率 | 5%以上 |

| 有給休暇取得率 | 80%以上 |

| 女性社員・育児休業取得率 | 100% |

| 男性社員・育児休業取得率※ | 100% |

男性社員の育児休業には育児目的休暇を含む

■ 女性管理職数と比率の推移※

対象は、住友金属鉱山(株)(出向社員含む)

■ 女性社員数と比率の推移※

対象は、住友金属鉱山(株)(出向社員含む)

公正な評価・処遇制度

当社グループは、「住友金属鉱山グループ人権方針」に基づいて、各国・地域の最低賃金を含む報酬に関する法令を遵守しています。日本国内においては、最低賃金法に基づいて定められる地域・産業別最低賃金を上回る社内最低賃金を住鉱連(労働組合)との間で協定し、社員の処遇の向上に努めています。

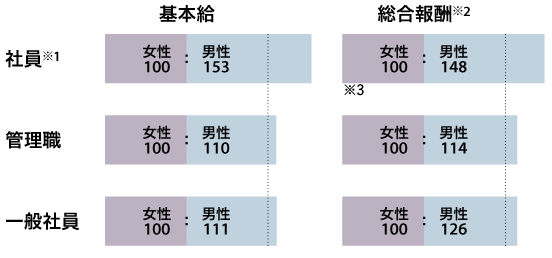

また、性別・年齢による区別・差のない評価・報酬制度を導入しており、一人ひとりの役割・成果によって報酬を決定しています。2024年度の基本給および報酬総額に関する男女比は、無期雇用社員において基本給が100:153(女性:男性)、報酬総額が100:148(女性:男性)となりました。この男女の差異は、男性社員の勤続年数が女性に比べて長く、また管理職に占める女性の割合が低いことによるものと考えています。そのため、この差異の解消に向け、女性社員の定着率向上や管理職女性比率を適正な水準に上げることを実行していきます。

■ 基本給と報酬総額の男女比(2024年度)

- ※1対象は、住友金属鉱山(株)の無期雇用社員(短時間勤務者含む)

- ※2報酬総額は、基本給および超過勤務・住宅・家族・通勤手当等を含み、退職手当を除く

- ※3賃金差異の主な理由は、女性の平均継続勤務年数が12.1年(男性の17.5年より5.4年短い)であることと、管理職に占める女性の割合が3.3%であること

女性リーダー育成のための研修

当社内の女性総合職社員数が相対的に少ないことから、全社人材育成体系に沿った研修に加え、将来リーダーとしての役割を担うことが期待される女性社員を選抜し、全9社で構成される異業種企業との交流研修に派遣しています。他社の同世代の女性社員と一緒に課題に取り組むことを通じ、異なる企業文化に触れ、視野の拡大を図るとともに、リーダーに必要な実践的スキルを身に付けることを目的としています。

役員と女性管理職との懇談会

女性社員が働きやすく、活躍できる職場の実現のために、2023年度より役員と女性管理職との懇談会を1年に2回実施しています。今後、各意見・アイデアを施策へ反映させていく予定です。

多様な人材が活躍できる職場づくり(制度整備および取り組み)

ライフステージに応じた支援

GRI 401-2

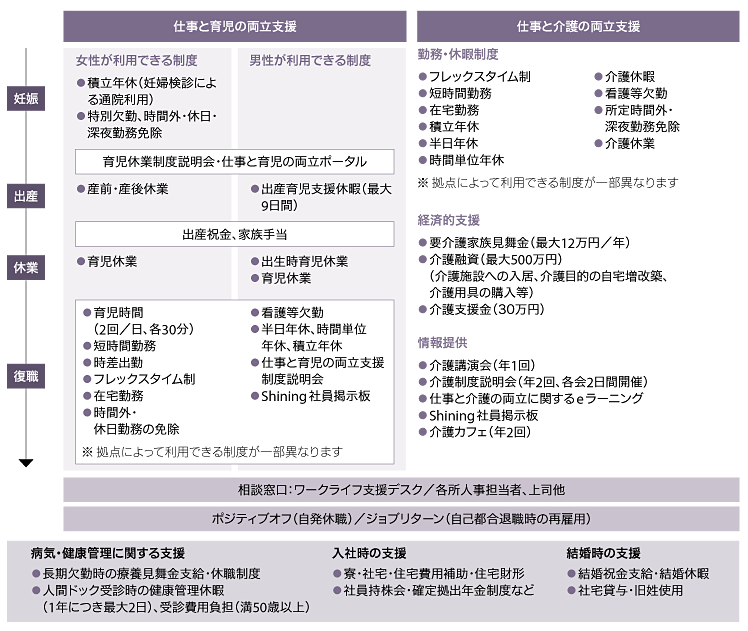

当社では、入社、結婚、出産、育児、介護、そして治療といった様々なライフステージの変化に応じた支援策や制度、そして研修等による情報提供の機会・相談の場を設けています。

■ ライフステージに応じた支援関連制度等

仕事と育児・介護・治療の両立支援制度の整備

GRI 401-3

当社は、社員が安心して仕事と育児・介護・治療が両立できるよう、法定を上回る支援策を拡充し、働きやすい環境の整備に努めています。当社制度を全社員に理解してもらい、各人の事情に応じて有効利用してもらうことを目的に、育児・介護・治療も含む社内制度をまとめて社内ポータルサイトを通じて周知しています。

また、育休復帰前・復帰後の社員およびその上司を対象とした「仕事と育児の両立支援制度説明会」や、育児・介護休業法の改正に伴う管理職の制度理解・浸透を目的とした「育児休業制度説明会」、自身あるいは配偶者が出産予定の社員に育児休業制度等の理解を促すことを目的とした「個別の育児休業制度説明および取得の意向確認面談」を実施しています。

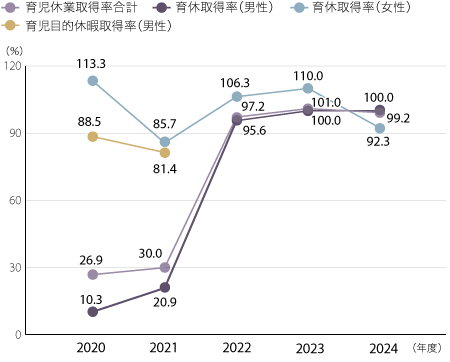

2024年度に育児休業を取得する権利を有していた社員130名(男性117名、女性13名)のうち、育児休業を取得した社員は129名(男性117名、女性12名)、育児休業取得率は99.2%(男性100.0%、女性92.3%)となりました(2024年度に出産した女性社員のうち年度内に育児休業を開始していない者が含まれるため、取得率が100%を下回りました)。

■ 育児休業取得状況※

- ※報告対象年度に育休を取得した者のうちその前年度に出産した者が含まれるため、育休取得率が100%を超えることがある

2024年度の育児休業取得率(女性)は、2024年度に出産した者のうち年度内に育児休業を開始していない者が含まれるため、取得率が100%を下回っている

育児休業取得率は、2021年度までは育児休業取得率のみ、2022年度以降の男性の育児休業取得率は育児休業などと育児目的休暇(出産育児支援休暇 男性社員が配偶者の出産看護・出産後の支援のために取得できる休暇)の取得割合を含んだ取得率

男性社員の育児休暇取得者数:2024年度に育児休業を取得(開始)した者の数

男性社員の育児休暇取得者数:2024年度に育児休業を取得(開始)した者の数

男性社員の育児休業対象者数:会社に出生届があった社員のうち、2024年度に配偶者が出産した者の数

女性社員の育児休業対象者数:2024年度に出産した者の数

| 取り組み項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 仕事と育児の両立支援制度説明会(2019年度開始) | 本社地区の育児休業から復職した社員、その上司およびその他希望者を対象に、社内育児関連制度の趣旨や内容を理解することを目的として実施。2022年度より、職場復帰の心構えや両立生活に向けた準備等に関する内容について復職前に説明。 |

| 育児休業制度説明会(2019年度開始) | 子が生まれる予定の社員とその上司・2022年度より全管理職を対象に、育児・介護休業法改正に伴う制度の理解浸透および職場風土醸成を目的として実施。 |

| 個別の育児休業制度説明および取得の意向確認面談(2022年度開始) | 妊娠・出産等(本人または配偶者)の申し出をした社員に対し、各所人事担当および本社人事部DE&I協創室担当の2名以上で、対面またはオンラインで制度説明および育児休業取得の意向確認面談を実施。 |

| 復職前面談 | 上司と本人との間で、復職に向けた情報共有を行い、本人の職場復帰や仕事と育児の両立、職場における体制整備などを円滑に進める目的で実施。 |

| 男性の育児休業取得事例集(2023年度発行) | 子供が生まれる予定の男性社員に対して配付し、育児休業期間中の過ごし方や取得によるメリットを伝えることで、育児休業取得を促進。 |

| タブレット端末の配付 | 育児休業中でも会社情報を閲覧できる環境を整備。 |

仕事と介護の両立には、上司や職場など周囲の理解・協力が不可欠であることから、職場や上司へ相談しやすい雰囲気を定着させるとともに、社員それぞれが仕事と介護の両立を図るうえで必要な事前の心構えや当社の両立支援制度に関する知識をもつことが重要です。そのため、仕事と介護の両立支援策として、2018年度より「仕事と介護の両立セミナー」を開始し、継続的に仕事と介護の両立支援施策の強化を行っており、2020年度からは、意識改革や介護に関する制度の周知を目的とした「有識者による介護講演会」や「当社の介護制度に関する説明会」も継続的に開催しています。2024年度には仕事と介護の両立セミナーをeラーニング「仕事と介護の両立基礎知識」を入門編としてリニューアルし、公開しました。

2015年、2019年に実施した介護に関する社内の意識・実態・ニーズについてのアンケート調査では、介護を行う社員を受け入れる職場風土に課題がありましたが、各種支援策の開始によって不安材料が解消傾向にあります。また、2023年度より、「社員同士が仕事と介護の両立に関する情報・意見交換を行う場」として「介護カフェ」を設けるなど、新たな取り組みも開始しました。なお、2024年度中に介護休業を取得した社員は0名、介護休暇を取得した社員は67名でした。

■ 介護休業取得者数推移

| 項目 | 性別 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 取得者数(名) | 男性 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |

| 女性 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 取得平均日数(日) | 104.5 | 63.5 | 129.5 | 12.0 | 70.0 | 155.0 | 0 |

近年、医療技術の進歩や働き方の多様化により、治療を受けながら仕事を続けることが可能な社会環境が整いつつあります。当社は、治療が必要な社員が仕事と治療の両立を諦めることなく、安心して働き続けられる職場づくりを重要な課題と捉えています。2024年度からは、「仕事と治療の両立支援」に関する取り組みを具体化し、「仕事とがん治療の両立」に関する社内セミナーの開催や、「仕事と不妊治療の両立」などをテーマとした情報提供を社内ポータルサイトで行っています。今後も、対象となる治療や支援内容を順次拡大し、誰もが健康で安心して活き活きと働ける職場環境の実現に努めてまいります。

ワークライフ支援デスク

当社グループ全従業員を対象に、人権・ハラスメント相談に限らず、職場の人間関係や仕事と育児・介護との両立、キャリアに関する相談などを幅広く受け、その解決のための支援を行う「ワークライフ支援デスク」を2021年4月に新設しました。

高齢者の多様な働き方の推進

GRI 404-2

60歳を迎えた社員について、2020年度までは再雇用として雇用を継続してきましたが、2021年度より一般社員の定年年齢を65歳へ変更し、社員として活躍し続けることができるようになりました。2023年度からは、65歳定年以降もシニア社員として最長70歳まで雇用を継続できるよう総合職人事制度を改正しました。様々な選択肢を提示することで、多様な働き方を実現しています。

障害者雇用の推進

GRI 405-1

キャリア採用に加え、2019年度から各事業所の近隣にある特別支援学校の生徒を対象に、毎年継続して就業体験の受け入れを行っています。これにより、実際の職場や仕事について理解を深め、安心・納得した生徒の採用につなげています。また、定着支援として、入社後、1、3、6カ月経過後、その後は年1回の頻度で担当者と定期的に面談を行い、仕事への不安や困りごとの解消、職場の合理的配慮の充実に向けた検討や、就労支援との連携を強化しています。

また、合理的配慮の観点から、各フロアにパトライトの設置(聴覚障害者のための視覚での伝達)、音声認識ソフトの利用、健常者が障害者の疑似体験をするワークショップの開催、施設内の段差の解消、トイレの整備などを行ってきました。障害者が健常者と一緒に働ける環境整備をノーマライゼーションの考え方に基づき実行することで、障害者雇用率は着実に高まっています。2024年6月時点の当社の障害者雇用率は2.80%となり、2024年度の法定雇用率2.5%を上回りました。

■ 過去5年間の障害者雇用者数※と雇用率の推移

- データは各年度6月1日時点、対象は、住友金属鉱山(株)の従業員

- ※障害者雇用者数は、法定雇用率の算定における障害者雇用者数のカウント方法による

外国人従業員の拡充

GRI 405-1

外国人従業員を採用し中核人材として登用することで、組織の競争力を高め、グローバルなビジネス環境への対応力向上につながると考え、当社グループでは外国人従業員の拡充に取り組んでいます。総合職の外国人従業員は、2024年度末時点で15名在籍しており、技術系職種(研究開発や工務、製造部門等)と事務系職種(事業部門やコーポレート等)に分かれ、多様な職場・職種において活躍しています。

2023年度は、外国人従業員が抱えている課題を把握するためのアンケートと、希望者を対象にした面談を実施し、2024年度は、2023年度に抽出した課題に対する施策の検討や、総合職外国人従業員数の拡充に向けた取り組みを進めました。

性的マイノリティ(LGBTQ+)当事者が働きやすい環境整備と理解浸透

GRI 405-1

当社グループは、「住友金属鉱山グループ人権方針」において、性的指向に関するハラスメントや差別を禁止しています。2018年度から2020年度にかけて、性的マイノリティへの理解を深めるためのワークショップを実施しました。2020年度からは、執行役員や管理職を対象に、社会の変化や性的マイノリティへの理解を促進する研修を開始し、対象を広げながら継続しています。また、2024年12月にはパートナーシップ制度を導入し、それに合わせてガイドラインを発行、Ally(アライ)※コミュニティも立ち上げました。現在、約70名がAllyコミュニティのメンバーとして登録し、Allyマークの制定や情報交換などを行っています。こうした取り組みが評価され、当社は性的マイノリティの方々に関する取り組みを評価する「PRIDE指標」において、2024年度に最高位のゴールドに認定されました。

- ※Ally(アライ)とは、英語で「同盟」や支援を意味するAllianceが語源で、LGBTQ+を始めとするマイノリティを理解し支援する考えやそうした考え方を持つことを表明する人達を表す